当サイトはファンコンテンツ・ポリシーに沿った非公式のファンコンテンツです。ウィザーズ社の認可/許諾は得ていません。題材の一部に、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の財産を含んでいます。

©Wizards of the Coast LLC.

MTGの公式サイト(英語)にて連載されていた、体系的MTGプレイング講座「Level One」を筆者の備忘メモとして翻訳・要約していく記録である。

そんなわけで要約と翻訳を掲載していく。

訳は誤りもあり得るので適宜原文にもあたってみていただきたい(そしてDeeplにかなり頼っている)。

参考

LEVEL ONE: THE FULL COURSEMTG(英語)

【翻訳】「BOOSTER DRAFT, PART 3」ブースタードラフトのピックの指針

ということで以下訳である。

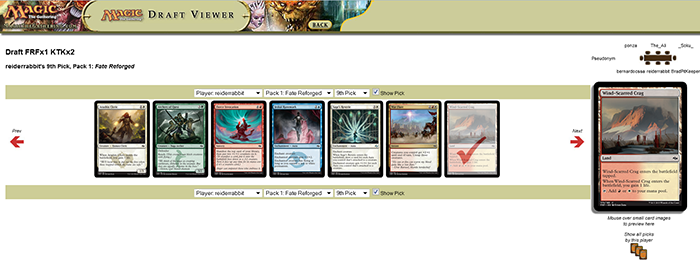

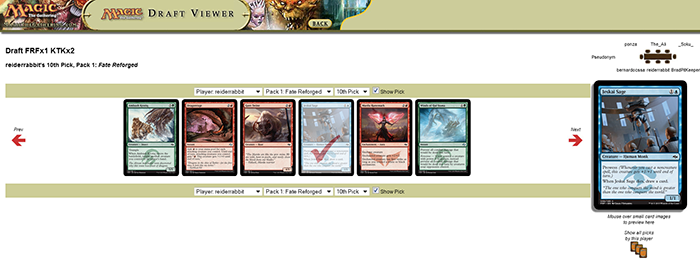

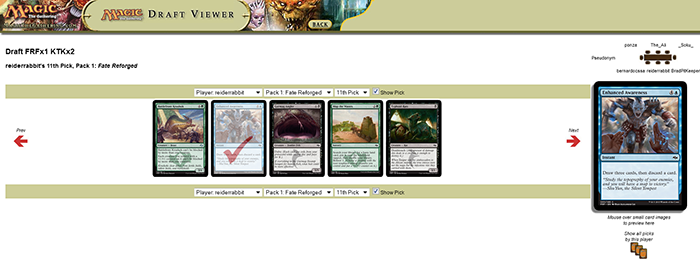

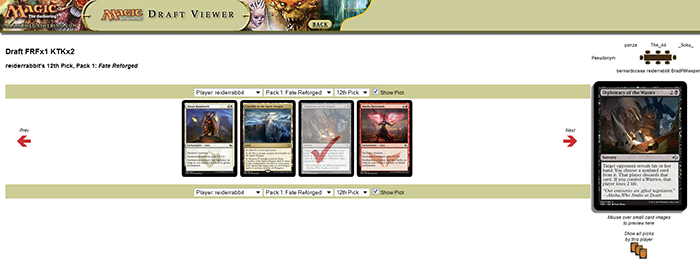

今回はReid Duke氏が実際に大会にてドラフトのピックをした記録を辿る実践講義となっているため要約は省略する。

画像はMTGの公式サイトの原文ページより引用させていただいている。

Posted in Level One on February 23, 2015 By Reid Duke

序文

今回は「ブースタードラフト」シリーズの集大成として、ブースタードラフトを完成させてみたいと思う。

レベルワンで学んだことをどのように活かし、どのようにして完成させたのかを説明する。

これまでの「ブースタードラフト」シリーズの記事はこちらである。

今回は、最近(訳注:2015年の)Magic Onlineでプレイした実際のドラフトを使う。

Magic Online Championship Seriesという大規模なトーナメントのトップ8だったので、賞金も高く、競争も厳しいものだった。

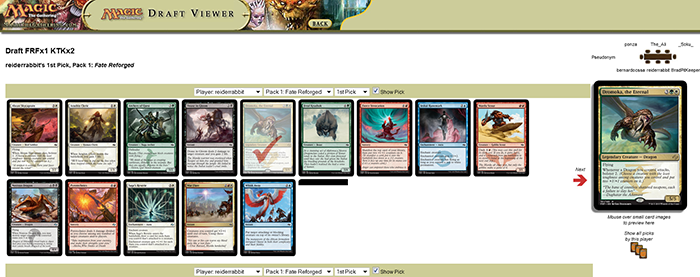

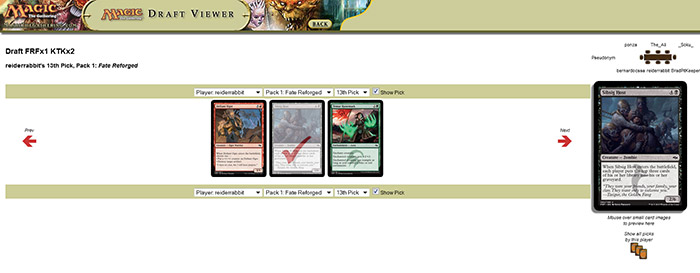

PACK 1 1パック目

《発火/Pyrotechnics》は「プレミアムな除去」で、最初のピックとしては問題ないだろう。

多色カードよりも単色カードの方がドラフトでの柔軟性が高いので、同じ条件であれば発火を選ぶ。

しかし、《永遠のドロモカ/Dromoka, the Eternal》はボムのようなもので、《発火/Pyrotechnics》やパック内の他のカードよりも1段上の性能を持っている。

明確なピックであり、ドラフトのスタートとしては最適だ。

ドロモカは黒のカードではないが、白と緑の多色であるという事実は、アブザンをドラフトする上で非常に大きな動機となる。

タルキール覇王譚では、アブザンは優れた色の組み合わせであり、緑白にこだわる理由はほとんどなく、バント(緑白青)やナヤ(赤緑白)をドラフトする理由はまったくない。

ドロモカを最初に選んだ後、黒のカードを2番目に選ぶことは、緑や白のカードを2番目に選ぶこととほぼ同じと言える。

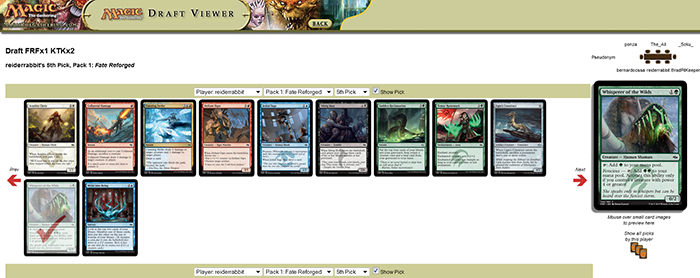

とはいえ、《荒野の囁く者/Whisperer of the Wilds》は「強力なフィラー」の層にしっかりと入っているので、魅力的な選択肢である。

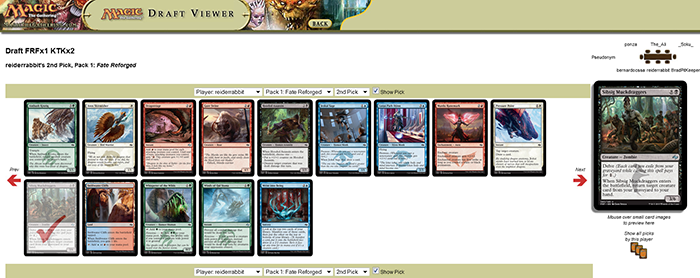

《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》はマナ効率の点ではボムではないが、ゲームに与える影響が極めて大きく、ドラフトの後半で別のカードと簡単に交換できないという意味では、時としてボムに近いものがある。

このピックでは、カード・アドバンテージと代替不可能性が勝り、私は強力な《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》を取る。

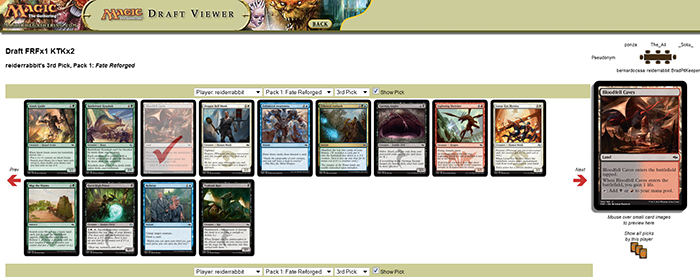

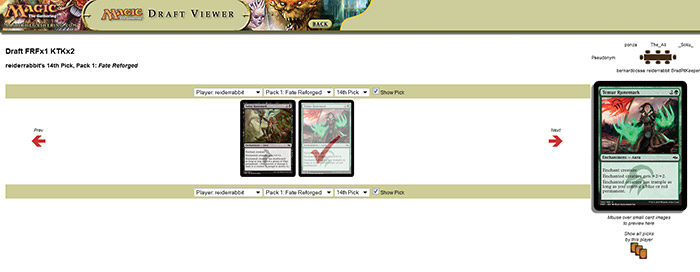

ピック3には、ゲーム序盤の堅実な防御カードである《チフス鼠/Typhoid Rats》を強く意識している。

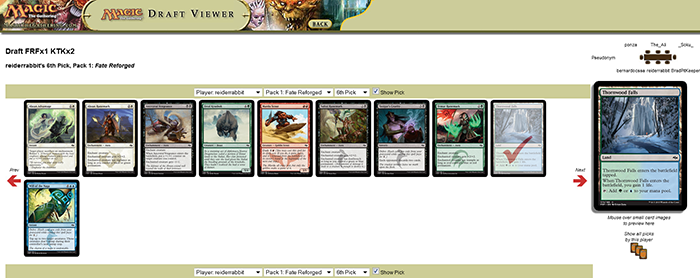

しかし、タルキール覇王譚では、特に「多色コントロール」アーキタイプのドラフトに前向きであれば、自分のデッキで絶望的に欠けることのない類のカードよりも、序盤に多色土地を取るのが良いだろう。

ここで《血溜まりの洞窟/Bloodfell Caves》を取ることは、赤に切り替えることを意味しているわけではなく、ドラフトの後半で幸運にも《軍族の解体者/Butcher of the Horde》のような赤の爆弾を目にすることができた場合に、それをピックできる柔軟性が欲しいという理由からである。

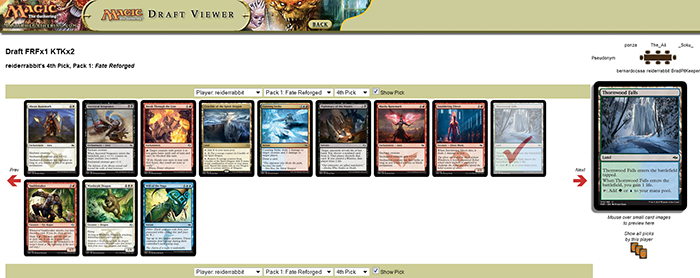

ここでも、自分のデッキに特に必要のないカードよりも多色土地を取る。

「強力なフィラー」カードである《荒野の囁く者/Whisperer of the Wilds》をピックするのは、コントロールデッキでもアグレッシブなデッキでも通用する序盤のプレイができるからである。

こんなに遅くに2枚目の《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》をピックで来たことは、私のデッキにとって素晴らしい追加であると同時に、非常に有望なシグナルでもある。

他の7人のドラフト参加者が《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》を見送ったのは、黒を含むゆっくりとしたコントロールデッキのドラフトには興味がないのではないか、というヒントになる。

ブースタードラフトで色を選ぶのと同じように、アーキタイプも選びたいものだ。

アーキタイプには柔軟性があり、多少アーキタイプの境界線を曖昧にしても構わないが、ドラフトの進め方やデッキの最終的なビジョンを持つことは非常に重要だ。

このドラフトの時点で、私は自分の好きなアーキタイプのひとつを選んでいた。

“多色コントロール “だ。

多色コントロールのデッキは、黒と緑をベースにしたものが多いのだが、3色、4色、5色と好きな色にすることができる。

このアーキタイプで重要なのは、早い段階で色マナ源を確保することで、ドラフトの後半でどの色のボムが出てきても柔軟に対応できるようにしておくことである。

その他の「多色コントロール」の特徴としては、カード・アドバンテージ、大量の除去、そしてしばしば探査をテーマにしていることが挙げられる。

私は《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》を非常に遅くに手に入れ、第1パックで多くの多色土地を手に入れることができたので、「多色コントロール」がオープンなアーキタイプであるかもしれないというシグナルを受け取っていた。

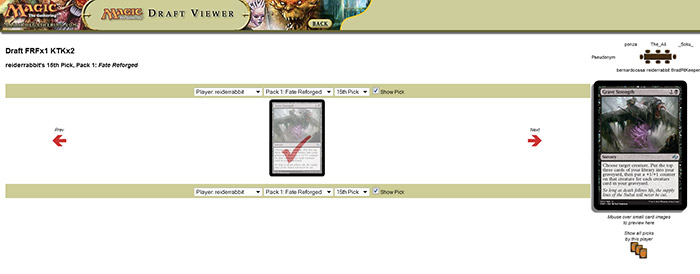

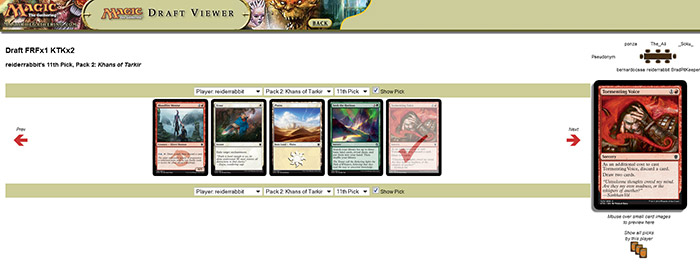

そのため、カードを引くことが非常に重要な多色コントロールのアーキタイプにしっかりと入っています。しかし、初期の防御も重要です。《強化された知覚/Enhanced Awareness》を採用したにもかかわらず、振り返ってみると《チフス鼠/Typhoid Rats》を採用した方が良かったと感じている。

いずれにしても、この2枚のカードはドラフトの段階で私のデッキに適している。

私はこれらのカードをメインデッキで使わないことを望んでいるので、相手のボムに答えるためにサイドボードに入れるかもしれないカードを選んでいる。

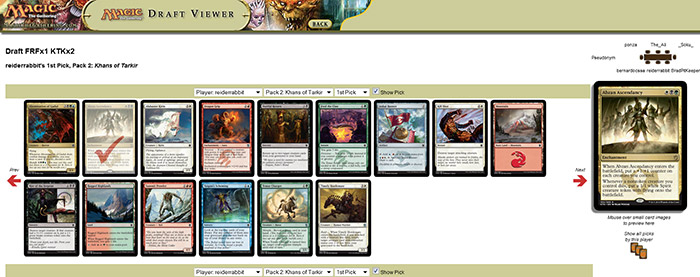

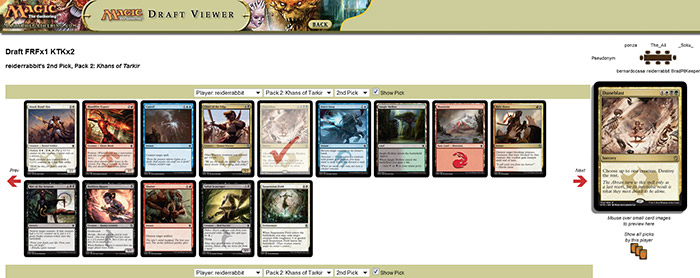

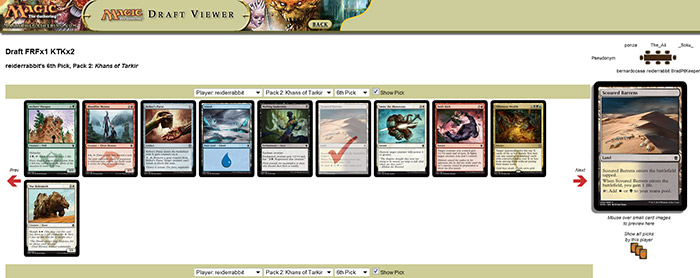

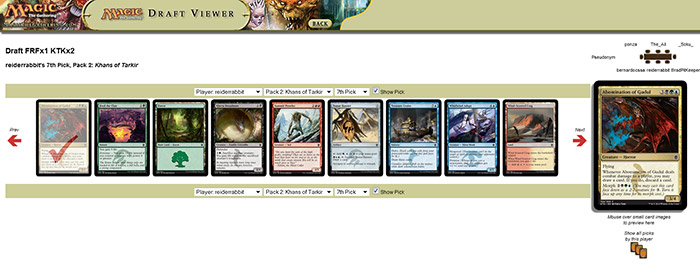

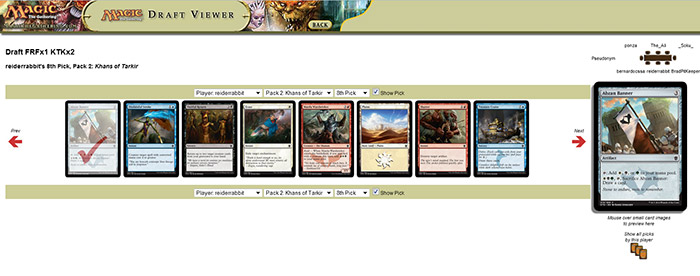

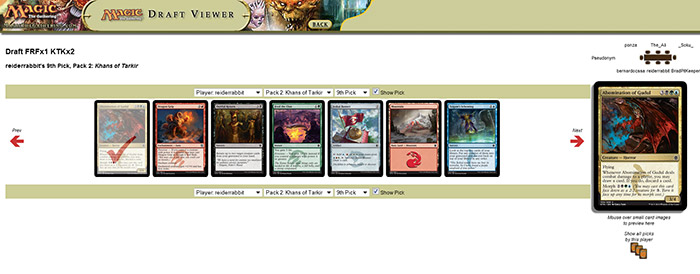

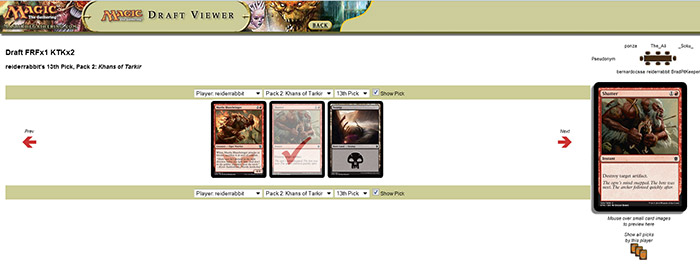

PACK 2 2パック目

《アブザンの隆盛/Abzan Ascendancy》は、クリーチャーがたくさんいるデッキで最高の効果を発揮する。

とはいえ、それはボムのようなもので、私はここでそれを取っている。

このピックによって、私は安価なクリーチャー(特に私のメインカラーになりつつある黒と緑)にもっと重点を置くようになり、《アブザンの隆盛/Abzan Ascendancy》が私のデッキとより多くのシナジーを持つようになっている。

《砂塵破/Duneblast》は私のデッキにぴったりのカードだ。

多色コントロールデッキには絶対的に最適なボムと言える。

また、左隣のプレイヤーからのシグナルにも注目である。

《砂塵破/Duneblast》と《停止の場/Suspension Field》は、タルキール覇王譚のどのコモンよりも優れているのに、パックからはコモンカードが消えていた。

このことから、(完全な確信があるわけではないが)左隣のプレイヤーは白をドラフトしておらず、黒と緑の両方をドラフトしていないのではないかと推測される。

これは私にとって朗報だ。

このドラフトの時点で、私は強力な終盤戦を手に入れたように感じている。

私は序盤の防御とスムーズなマナを優先する。

また、土地のドロップを確実にして、ゲーム後半へのギャップを埋めるために、少しだけカードを引くことも考えている。

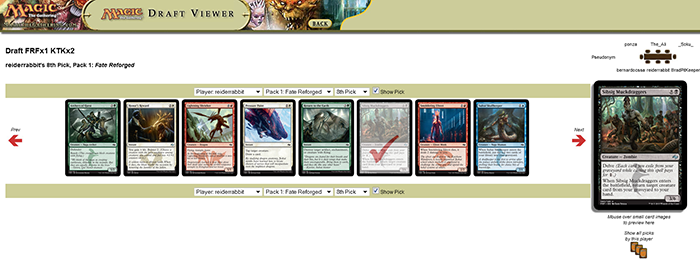

《マルドゥの悪刃/Mardu Hateblade》は、私のデッキでは《チフス鼠/Typhoid Rats》よりもはるかに悪い。

なぜなら、白はまだタッチカラーになる可能性があり、その場合、1ターン目や2ターン目に唱えることができないからだ。

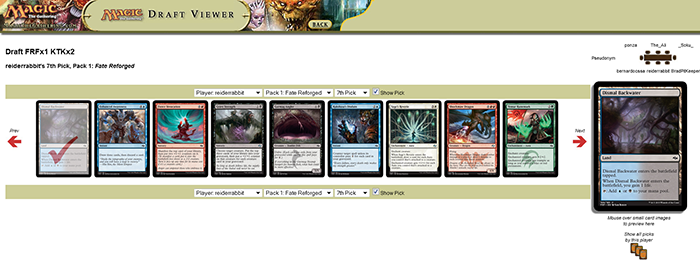

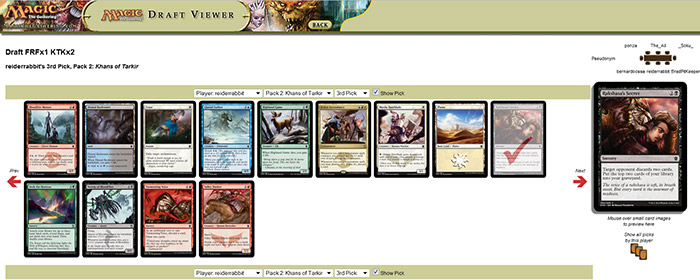

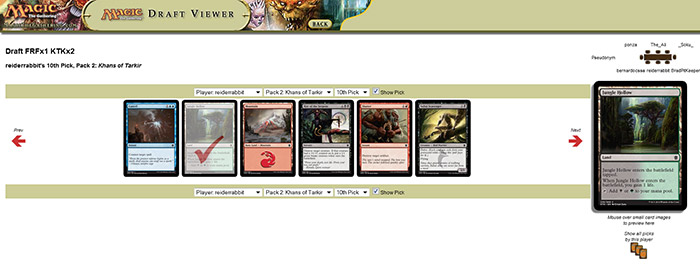

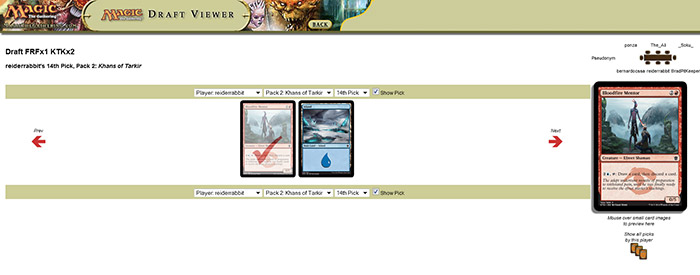

《高地の獲物/Highland Game》や《氷河の忍び寄り/Glacial Stalker》は妥当な選択肢であるし、《陰鬱な僻地/Dismal Backwater》も同様である。

しかし、私は《ラクシャーサの秘密/Rakshasa’s Secret》を採用している。

これはカード・アドバンテージをもたらし、2枚の《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》(あるいは高コストな探査カード)との素晴らしい相乗効果があるからだ。

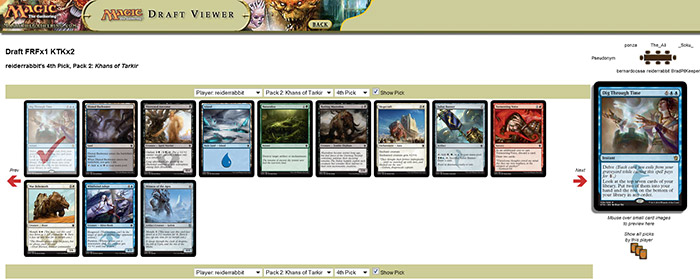

《時を越えた探索/Dig Through Time》はボーダーラインのボムで、私のデッキにぴったりとはまった。

まず、私は少しでもカードを引きたいと思っていたが、《時を越えた探索/Dig Through Time》はこのフォーマットで最高のカード・ドロー呪文でなのである。

第二に、私のデッキは探査をテーマにしているので、《ラクシャーサの秘密/Rakshasa’s Secret》や《境界の偵察/Scout the Borders》のようなカードを優先的に使うことになる。

ここでの唯一の懸念は、青ダブルシンボルだということだが、青がメインカラーになるのか、タッチカラーになるのかはまだわからない。

このピックには、すでにドラフトされているものの詳細が大きく影響している。

《永遠のドロモカ/Dromoka, the Eternal》、《砂塵破/Duneblast》、《アブザンの隆盛/Abzan Ascendancy》、《時を越えた探索/Dig Through Time》、《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》2枚で、すでにゲーム後半には十分すぎるほどのカードを持っている。

《河水環の曲芸士/Riverwheel Aerialists》や《よろめく従者/Shambling Attendants》は、このアーキタイプでは普通に使えるカードだが、私には必要ない。

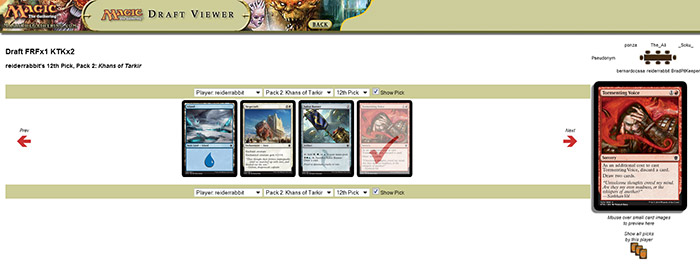

同様に、《強化された知覚/Enhanced Awareness》や《時を越えた探索/Dig Through Time》は、《宝船の巡航/Treasure Cruise》よりも(私のデッキにとって)優れており、その効果をこれ以上必要としない。どうせ使わないだろうと思っていたカードよりも、多色土地の方がよい。

別の状況では、《悪逆な富/Villainous Wealth》に飛びついたかもしれないが、ゲーム終盤にこれ以上は必要ない。

《射手の胸壁/Archers’ Parapet》も欲しいところだが、白マナがあまり出せないため、土地の方が必要だ。

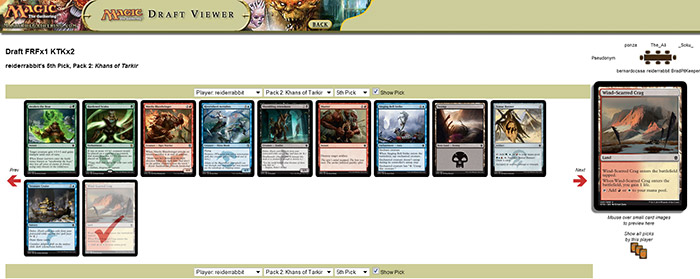

赤のカードが残っていないので、赤の多色土地よりも「強いフィラー」の変異クリーチャーを取る。

《アブザンの戦旗/Abzan Banner》は強いカードではないが、私の多色コントロール・デッキでは、特に強力な終盤のカードをこれだけ持っているのだから、バナーを1枚出しても構わないと思っている。さらに、特に白マナ源が必要なのだ。

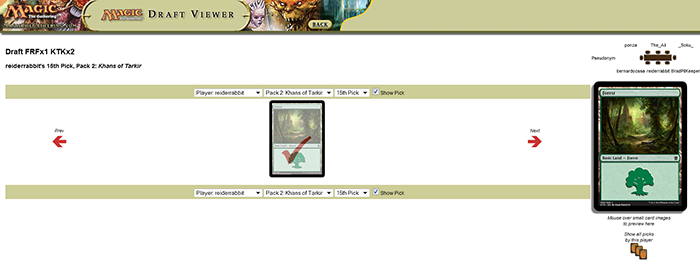

《大蛇の儀式/Rite of the Serpent》や《スゥルタイのゴミあさり/Sultai Scavenger》が私のデッキには良いカードであるにもかかわらず、重いカードよりも土地の方が必要なのだ。

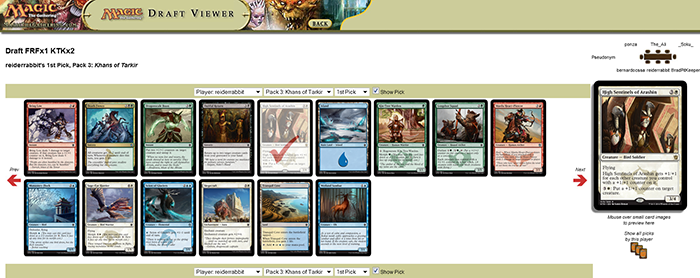

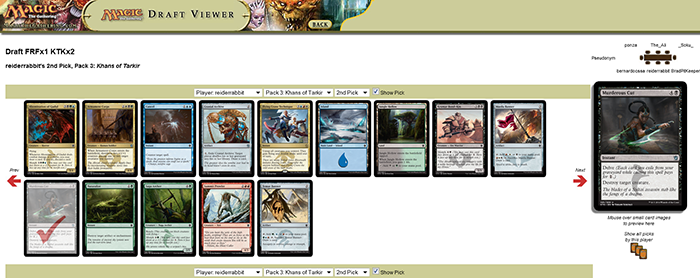

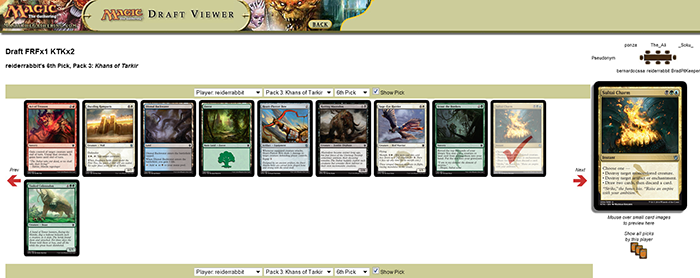

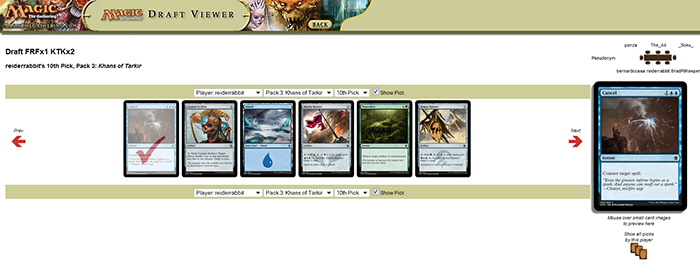

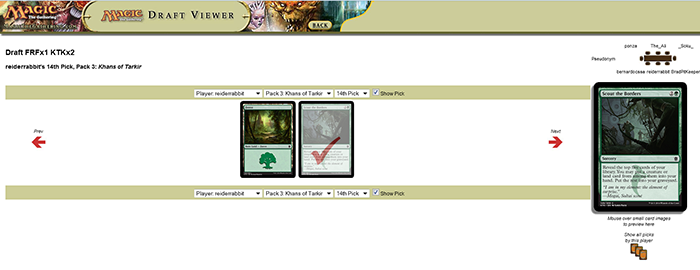

PACK 3 3パック目

またしてもボム!?

このドラフトではかなり引きが強かったと言える。

《飛鶴の技/Flying Crane Technique》はボムのようなものだが、私の色にも私の戦略にも合っていない。

《残忍な切断/Murderous Cut》は、プレミアムな除去として、明確に選んだ。

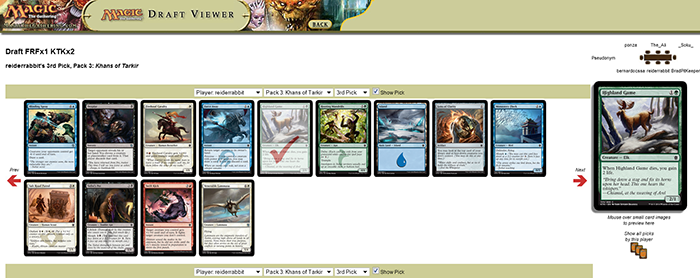

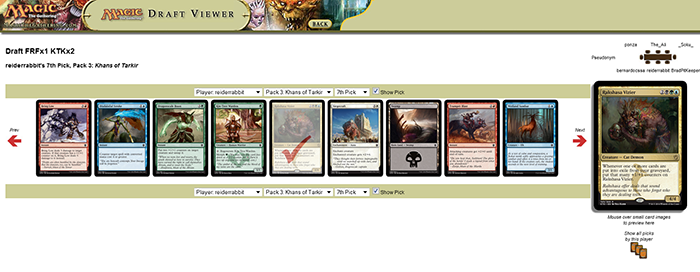

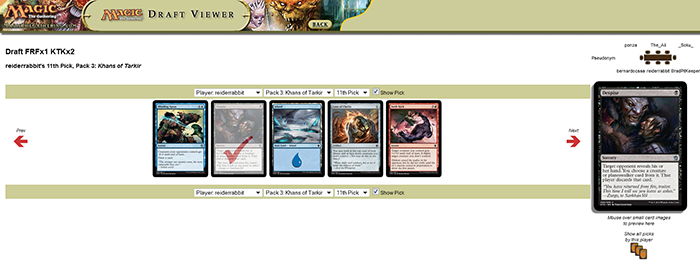

私のドラフトは様々な理由で順調に進んでいるが、序盤の防御という点ではまだ苦戦している。

《高地の獲物/Highland Game》は、ゲームを長引かせ、ボムを投げるために生き残ることができる、このパックの中で最高のカードだ。

この時点では、緑、黒、白、そしておそらく青を少しずつプレイすることになっている。

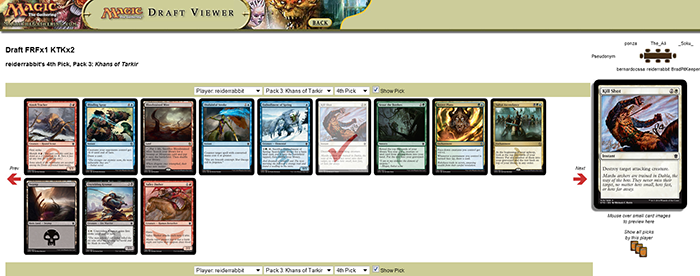

白の2つの安価な除去呪文は、私のデッキの良い追加要素になることが保証されている。

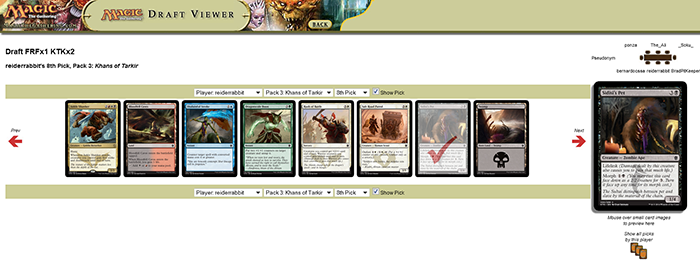

《スゥルタイの魔除け/Sultai Charm》はプレミアムな除去呪文で、最終的に青をプレイすることになった。

緑のクリーチャーであれば《湿地帯の水鹿/Wetland Sambar》に飛びつくが、私のデッキの完成形には青マナが十分には出ないかもしれないので、2マナ域としては信頼できないかもしれない。

《ラクシャーサの大臣/Rakshasa Vizier》は私が必要としているものではないが、探査を使ったデッキではとても良いカードである。

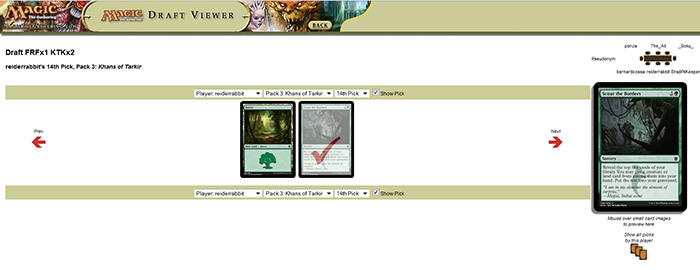

私は赤に見切りをつけて、自分のデッキをより良くするためにベストな防御カードを取るだけである。

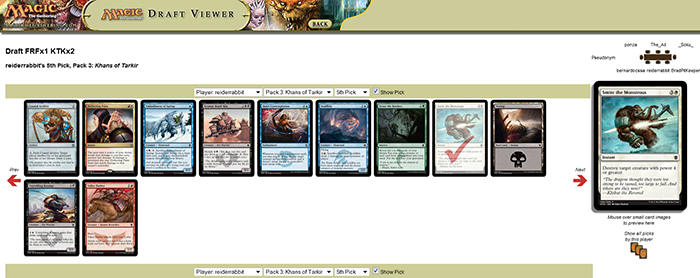

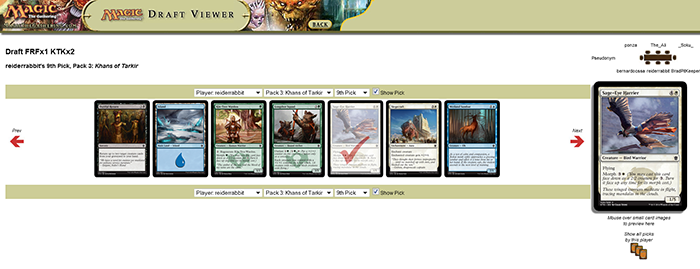

これが赤以外の戦旗だったら興味を持ったかもしれませんが、その代わりに、ボムを使った遅いデッキに対抗するために、サイドボード用の《取り消し/Cancel》をピックした。

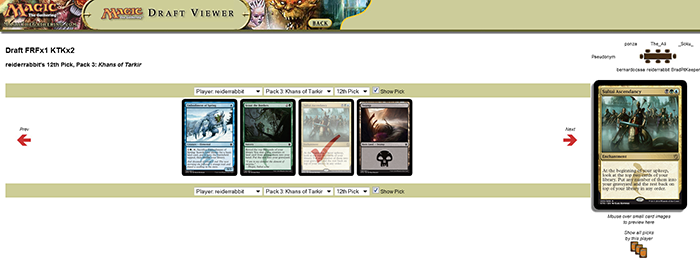

マナのことはさておき、《スゥルタイの隆盛/Sultai Ascendancy》は《境界の偵察/Scout the Borders》よりも優れたカードだ。

しかし、最終的には青をタッチカラーに限定することにしたので、《境界の偵察/Scout the Borders》の方が良い選択だったかもしれない。

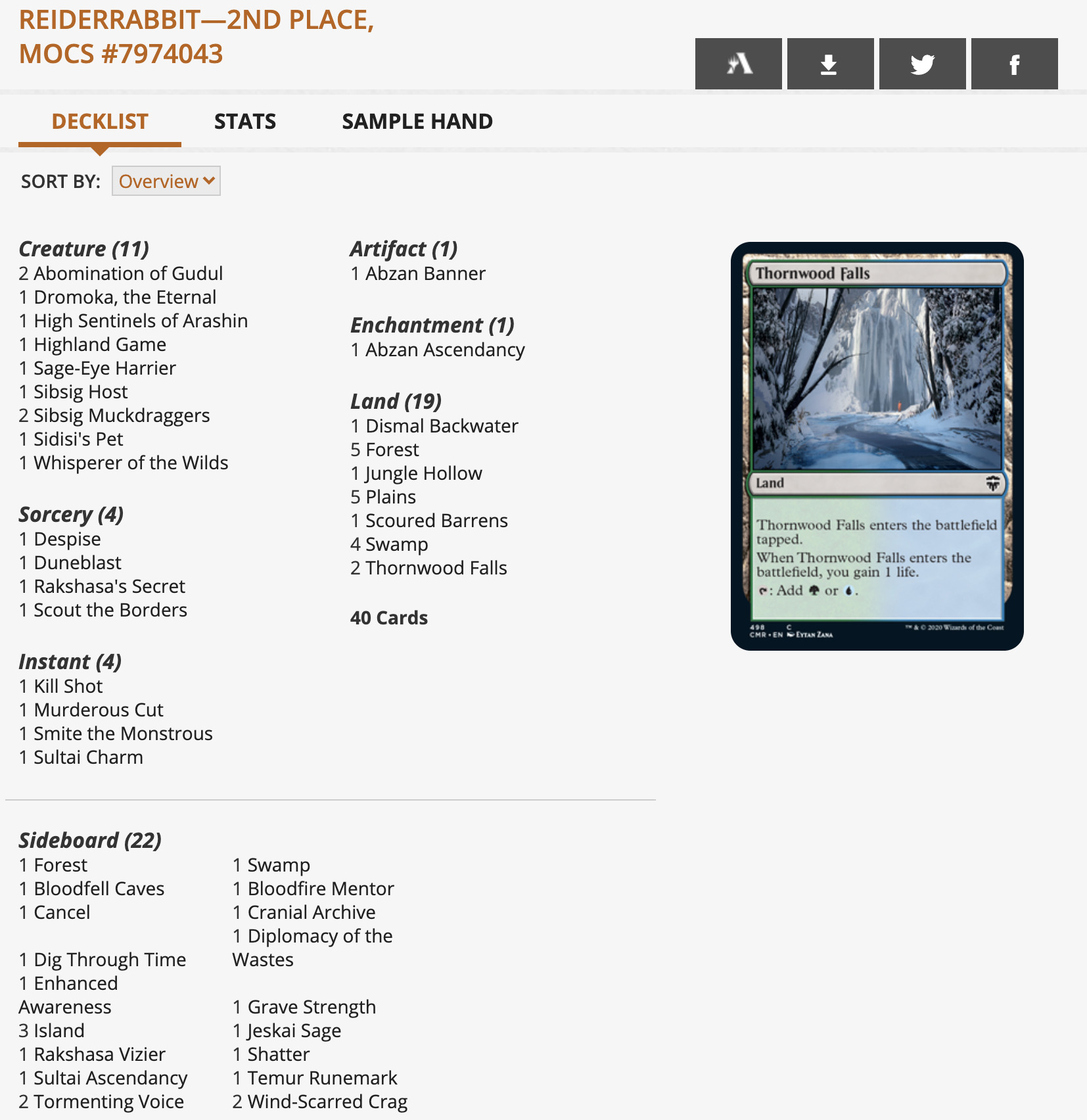

完成品はこんな感じだ。

これは超ハイパワーのドラフトデッキで、4枚のレアをはじめ、ゲーム終盤のカード・アドバンテージをふんだんに活用することができる。

弱点は、マナカーブが少し高すぎて、3マナ以下のカードが3枚しかなかったので、素早いクリーチャーラッシュに弱いところである。

私は最小限の青をプレイすることにした。

私のデッキは、不可避性を期待できるほど強力で、生き残れば青のカードがあってもなくてもゲームに勝つことができた。

このため、マナの一貫性を最優先し、うまくいかないことを最小限にしたいと考えていた。

結果的には、すぐにアブザンカラーに決めて後戻りしなければ、私のドラフトはもっと良いものになっていただろう。

しかし、ドラフトの大半は機会を逃さないことに費やされ、私が開けたレアが赤や青に触れずにすべてアブザンの色に合ったのは、ほとんど偶然であった。

また、自分のデッキの重要な部分に優先順位をつけなかったという、非常に古典的な落とし穴の犠牲になった。

早い段階で高価なカードを選んでしまったために、ドラフト終盤になって序盤に必要なクリーチャーを求めて奔走することになり、その過程でより強力なカードを見送らなければならないこともしばしばあった。

この問題をよく表しているのが、パック1のピック2で、《荒野の囁く者/Whisperer of the Wilds》ではなく《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》をピックしたことである。《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》を選んだのは、強力でかけがえのないカードだと考えたからだが、軽いカードを選んだ方がいいという強い主張もある。

どのデッキもプレミアムな2マナ域のクリーチャーを欲しがっているが、《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》のような重いクリーチャーを欲しがるデッキはない。

さらに、私は最終的に《シブシグの泥浚い/Sibsig Muckdraggers》をうまく利用したデッキを作ったが、他にも優れた高価なカードがたくさんあった。

非常に惜しい選択だったと思う。

不確実性を考えれば、安いクリーチャーの方を選ぶのが賢明だったかもしれない。

今回のドラフトは、経験豊富なドラフトプレイヤーでも異なる判断を下す可能性がある、難しいドラフトだったと思う。

パック1の11番で《チフス鼠/Typhoid Rats》ではなく《強化された知覚/Enhanced Awareness》を、パック3の12番では《境界の偵察/Scout the Borders》ではなく《スゥルタイの隆盛/Sultai Ascendancy》を選んだのは、間違った選択だったと思われる。

もし、アブザンカラーのプレイアブルなカードがあと2枚あれば、19枚目の土地をプレイしたり、プレイアブルなカードを増やしたりする必要のない、より強固なデッキを作ることができたでだろう。

私はこのデッキを2勝1敗でプレイし、2位でフィニッシュしたアグレッシブなRGのデッキに負けた(私の弱点であった)。

とても面白いドラフトだったし、そこから多くのことを学ぶことができた。

皆さんもそうであってほしいものである。

おわりに

ということでLEVEL ONE リミテッド講義の5回目「BOOSTER DRAFT, PART 3」について要約・翻訳をしてみた。

セットをよく知り、基本を忘れずにピックしていこう。